これまでの歩み The history of KIKUBIJIN

矢部川とともに Embraced by the Yabe River

福岡県の南部を流れる矢部川は十七世紀、頻繁に氾濫して田畑を流しました。柳河藩の普請役であった田尻惣助とその子惣馬を筆頭に、当時の農民たちは命懸けで土手を築きました。食事のほかに休憩はなく、昼夜兼業の突貫工事という苦役だったそうです。

命を賭した努力により矢部川は治水され、筑後平野は大穀倉地帯に発展しました。菊美人の初代蔵元は、恵まれた水と、その水で育まれた良質な米を用いて酒造りを始めました。

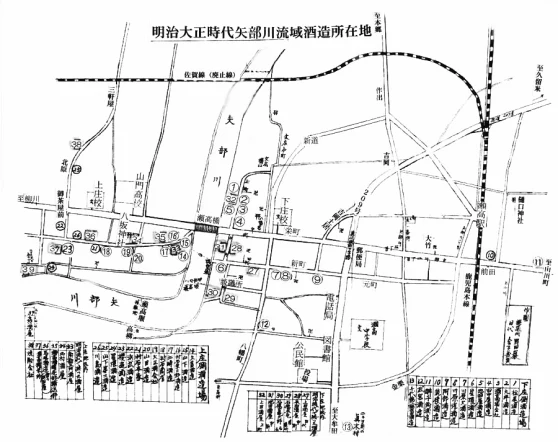

菊美人を含む瀬高の酒は矢部川の水運に乗り、柳河藩の輸出品として広く飲まれました。

幕末の長崎丸山。激動する時代の中、若き武士たちは酒を片手に天下国家を論じ合いました。坂本龍馬や高杉晋作らはその代表です。彼らが愛飲していたのは瀬高の酒であったと伝えられています。

明治初頭には、西南の役において瀬高の酒が官軍の将兵たちに振る舞われました。田原坂の激戦で薩摩軍を破った際に、大いに士気を高揚させたと表彰されています。

白秋が愛した酒 The sake beloved by Hakushu

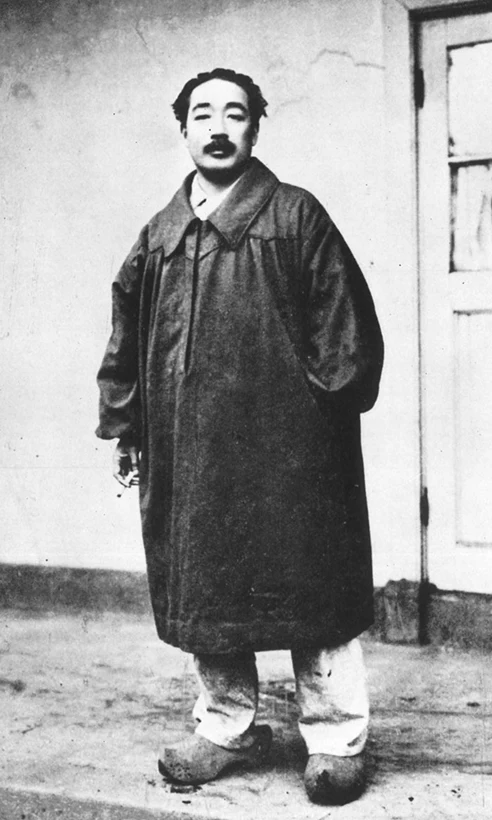

明治三十三年、六代蔵元に、詩人「北原白秋」の実姉である加代が嫁いできました。加代は酒袋を縫ったり家事の采配をしたりと、酒造業と家を切り盛りしました。

北原家は酒蔵を焼失する悲劇に見舞われています。

酒蔵の再建は叶わず、白秋は家族を連れて上京し、大黒柱として文壇に立つことになります。唯一の故郷とのつながりは姉の加代と、菊美人でした。

白秋が妻子や門下の歌人等とともに柳川に帰省したのは、故郷を離れて二十年が経った頃のことでした。瀬高の清水山頂で盛大な歌会を催し、菊美人を飲み干しました。

私が十六の時柳河沖ノ端に対大火があった。さうしてなつかしい多くの酒蔵も、あらゆる桶に新しい黄金の日本酒を満たしたまま真蒼に炎上した

(北原白秋・思ひ出より)

手しごとに

立ち返る

Back to brewing sake by hand

戦時中、菊美人酒造は海軍の部品工場として接収され、二年間の休業を余儀なくされました。

その後、戦後の復興とともに大いに栄えましたが、バブル崩壊後は需要の低迷を受けて苦難の時代を迎えます。

瀬高には最盛期には四十数場の酒造が軒を連ねていましたが、一場、また一場と廃業し、菊美人は瀬高に残る最後の酒蔵となりました。

厳しい時代、出来ることが限られるなか、私たちは手作りで丁寧にお酒を醸すと決めました。効率的にお酒をしぼれる「やぶた」を捨て、全量「手積みの槽」としたのは、その決意の表れです。

手しごとで造ることにこだわり、福岡の濃い味付けの料理にあう、味わい豊かで綺麗な飲み口の酒質を目指しました。その特徴は、地元以外の方、さらには世界の方々にも喜んでいただけるようになりました。

これからも

地元とともに

Together with our community

毎年、新酒ができあがる冬には、新酒を振る舞う「酒蔵びらき」を開催しています。地元の方を中心に、一千人を超えるお客様にお越しいただいております。

ご友人やご家族と共にお酒を楽しまれるお客様の姿は、蔵人にとってこの上ないよろこびです。より一層喜んでいただけるお酒を造ろうと心から思う瞬間です。